世界貿易機関 目次 概要 略称 構成 WTO設立協定 WTO協定の改正 加盟国・地域[注 13] 紛争解決機関上級委員 関連項目 外部リンク 案内メニュー北緯46度13分26秒 東経6度8分58.7秒 / 北緯46.22389度 東経6.149639度 / 46.22389; 6.149639北緯46度13分26秒 東経6度8分58.7秒 / 北緯46.22389度 東経6.149639度 / 46.22389; 6.149639General Information on Recruitment in the World Trade Organization“WTOとドーハ・ラウンド(DDA)交渉”“9TH WTO MINISTERIAL CONFERENCE, BALI, 2013”“WTO: 2014 NEWS ITEMS”WTO紛争解決手続と必要な作業Previous GATT and WTO Directors-General2017 News items - WTO IP rules amended to ease poor countries’ access to affordable medicinesintellectual property (TRIPS) and public health: Members accepting amendment2017 News items - WTO members welcome entry into force of the Trade Facilitation AgreementTrade topics - Trade facilitation - Background“2018年版不公正貿易報告書第Ⅱ部 WTO協定と主要ケース第18章 貿易政策・措置の監視”WTOへの加盟“ロシアがWTO加盟 18年の交渉経て156番目の加盟国に”“WTO: 2011 NEWS ITEMS”JStatus of WTO Legal InstrumentsDispute settlement - Appellate Body Membersジュネーブ 26日 ロイター 世界貿易機関WTO web site世界貿易機関(WTO) - 外務省WTO(世界貿易機関) - 経済産業省不公正貿易報告書 - 経済産業省世界貿易機関(WTO) - 財務省編歴

世界貿易機関世界政府ジュネーヴの組織

英自由貿易国際機関スイスジュネーブGATTウルグアイ・ラウンド世界貿易機関を設立するマラケシュ協定1995年1月1日第二次世界大戦国際通貨基金国際復興開発銀行国際貿易機関金融情報通信知的財産権新多角的貿易交渉2001年カタールドーハドーハ・ラウンド2002年先進国BRICs新興国ワルシャワ条約機構世界観光機関国際連合専門機関欧州連合ウクライナジョージア

世界貿易機関

ナビゲーションに移動

検索に移動

| |

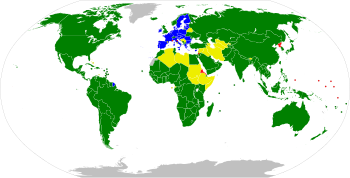

参加 EUと重複参加 オブサーバ 非参加 | |

| 設立年 | 1995年1月1日 |

|---|---|

| 本部 | Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland 北緯46度13分26秒 東経6度8分58.7秒 / 北緯46.22389度 東経6.149639度 / 46.22389; 6.149639座標: 北緯46度13分26秒 東経6度8分58.7秒 / 北緯46.22389度 東経6.149639度 / 46.22389; 6.149639 |

| 公用語 | 英語, フランス語, スペイン語[1] |

| 事務局長 | ロベルト・アゼベド |

| 予算 | 1億9720万3900スイス・フラン (約2217億円相当) 2018年[2] |

スタッフ | 625人[3] |

| ウェブサイト | http://www.wto.org |

世界貿易機関(せかいぼうえききかん、英: World Trade Organization、略称:WTO)は、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関である。常設事務局がスイスのジュネーブに置かれている。

目次

1 概要

2 略称

3 構成

3.1 WTO設立協定で規定された機関

3.1.1 閣僚会議

3.1.2 一般理事会

3.2 その他の機関

3.3 事務局長

4 WTO設立協定

5 WTO協定の改正

5.1 改正手続

5.2 改正状況

5.2.1 TRIPS協定の改正

5.2.2 貿易円滑化協定の追加

5.2.3 附属書3貿易政策検討制度の改正

5.3 改正の受諾状況

6 加盟国・地域[注 13]

6.1 原加盟国

6.1.1 WTO発足時に加盟国になったもの(77か国)

6.1.2 WTO設立協定第11条に基づく原加盟国(46か国)

6.2 WTO発足後に新たに加盟した国(41か国と地域)

6.3 加盟申請中の国(22か国)

6.4 WTOオブザーバー(23か国)

6.5 参考:非加盟国(14か国)

7 紛争解決機関上級委員

7.1 注釈

7.2 出典

8 関連項目

8.1 関連する国際機関

8.2 著名なWTO法学者

9 外部リンク

概要

GATT(ガット)ウルグアイ・ラウンドにおける合意によって、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に基づいて1995年1月1日にGATTを発展解消させて成立した。

本来GATTは、第二次世界大戦後の安定を見据え、国際通貨基金および国際復興開発銀行とともに設立が予定されていた国際貿易機関(ITO)の設立準備の際に、暫定協定として結ばれたものであった。国際貿易機関の設立が廃案となり、GATTがその代替として発展強化されていくうちに、再びこの分野の常設機関が求められ、WTOが設立されることとなった。発展解消であるため、GATTの事務局及び事務局長もWTOへと引き継がれることとなった[4]。

WTOはGATTを継承したものであるが、GATTが協定(Agreement)の締約国団(CONTRACTING PARTIES)に留まったのに対し、WTOは機関(Organization)であるのが根本的な違いである。

- 自由(関税の低減、数量制限の原則禁止)

- 無差別(最恵国待遇、内国民待遇)

- 多角的通商体制

を基本原則としている。また、物品貿易だけでなく金融、情報通信、知的財産権やサービス貿易も含めた包括的な国際通商ルールを協議する場である。

紛争処理手続きにおいては、①パネルの設置②パネル報告及び上級委員会の報告の採択③対抗措置の承認については、全加盟国による反対がなければ提案されたものが、採択されるというネガティブ・コンセンサス方式(逆コンセンサス方式)を採用した強力な紛争処理能力を持つ。これは国際組織としては稀な例であり、コンセンサス方式を採っていたGATTとの大きな違いで、WTOの特徴の一つといえる。

新多角的貿易交渉(新ラウンド)は、2001年11月にカタールのドーハで行われた第4回WTO閣僚会議で開始を決定し、ドーハ・ラウンドと呼ばれていた。2002年2月1日の貿易交渉委員会で新ラウンドがスタートした。しかし9年に及ぶ交渉は先進国と、急速に台頭してきたBRICsなど新興国との対立によって中断と再開を繰り返した末、ジュネーブで行われた第8回WTO閣僚会議(2011年12月17日)で「交渉を継続していくことを確認するものの、近い将来の妥結を断念する」(議長総括)となり事実上停止状態になり、部分合意等の可能な成果を積み上げる「新たなアプローチ」の採用が合意[5]された。

その後、2013年のバリ島における第9回閣僚会議で、貿易円滑化協定を含む、貿易円滑化・農業・開発の3分野からなる「バリ合意」が成立[5]し、2014年7月まで貿易円滑化協定をWTO協定に加える(附属書1Aに追加)するための文書を一般理事会で採択すべきとされた[6]。しかしインドが合意を蒸し返す状態で反対したため期限までに採択できなかった[7]。その後食糧備蓄への補助金の問題で先進国側が譲歩することでようやくインドが合意し、2014年11月27日の一般理事会で貿易円滑化協定が採択された[7]。WTO加盟国の3分の2が改正を受諾した日に発効することになっており、2017年2月22日にこの要件を満たし、協定が発効した。

略称

世界貿易機関の略称はWTO(World Trade Organization)であるが、ワルシャワ条約機構の略称もWTOであった(Warsaw Treaty Organization)[8](ワルシャワ条約機構は1991年に解散)。また、世界観光機関(World Tourism Organization。日本を含む157国が加盟)も略称をWTOとしていた。

そのため、ウルグアイラウンド交渉においてサービス貿易(観光が含まれる)についても扱うことになったため、世界観光機関との混同をさけるために、多角的貿易機構(Multilateral Trade Organization)と呼ばれていた。しかし交渉が実質的合意がされた1993年12月15日に米国の要求によりその名称を世界貿易機関(World Trade Organization)とすることになった[9]

世界観光機関との混同のおそれについては、サービス分野の観光関連については、WTOの略称の使用を避ける等により問題が生じないとされた。なお、世界貿易機関が他の組織に対して区別する必要があるときはWTO-OMCと表記することとされ(OMCは世界貿易機関のフランス語表記「L'Organisation mondiale du commerce」の略称)、また一方世界貿易機関との混同を避けるため、ワルシャワ条約機構の場合は専らWPO(「Treaty:条約」を「Pact:協定」に置換え)という略称が使用された。また、世界観光機関も2003年に国際連合 (UN) の専門機関となった後はUNWTOという略称を使用している。

構成

WTO設立協定で規定された機関

閣僚会議

閣僚会議(Ministerial Conference)は、WTOの最高意志決定機関で、すべて加盟国の代表によって構成され、少なくとも2年に1回開催される(WTO設立協定第4条1)ことになっているが、第6回閣僚会議が2005年12月に開催された後、ドーハラウンドの交渉行き詰まり等により第7回閣僚会議が2009年11月に開催されるまで4年間、閣僚会議が開催されないときがあった。

一般理事会

一般理事会(General Council)は、WTOのすべて加盟国の代表によって構成される[注 1]組織で、閣僚会議と並列して存在する実務組織であり、閣僚会議の会合から会合の間、閣僚会議の任務を遂行する(WTO設立協定第4条2)。この下に各種組織が存在する。

紛争解決機関(Dispute Settlement Body、DSB)- WTO設立協定附属書二(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解)第2条1に「この了解に定める規則及び手続並びに対象協定の協議及び紛争解決に関する規定を運用するため、この了解により紛争解決機関を設置する。」と規定されている。加盟国・地域同士の貿易上の紛争を解決するための準司法的な制度。[10]WTO設立協定第4条3では「一般理事会は、紛争解決了解に定める紛争解決機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」と規定されており、一般理がDSBとしての機能を果たすこととなっている。「紛争解決委員会」とも呼ばれる。附属書二は、さらに以下の2機関の設置を定めている。

- 小委員会(Panel) - 第6条で規定。「パネル」とも呼ばれる。紛争事件についての実質的な判断を行う(ただし、WTO協定上は、勧告又は裁定はDSB自体が行うとされている)。紛争事件の都度、3名(紛争当事国が合意する場合は5名)の委員が選出される(第8条5)。

- 上級委員会(Appellate Body) - 第17条で規定。小委員会の上級審にあたる。7名の委員で構成されるが、事案の処理は事案毎に指定された3名で行う。任期は4年で1回に限り再任できる。

- 裁判の原告に当たる国・地域と、被告に当たる国・地域による協議で解決せずに小委員会(パネル)が設置されると、国際通商法の専門家らが「裁判官」となり審理を行う。「二審制」となっており、パネルの法律判断に異議がある場合は、上級委員会に上訴できる。パネル設置からパネル又は上級委員会の報告の採択までの平均期間は19ヶ月(最短7ヶ月、最長74ヶ月)である[11]。

貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body、TPRB)- WTO設立協定附属書書三(貿易政策検討制度)C(i)において「貿易政策に関する検討を実施するため、貿易政策検討機関を設置する。」と規定されている。WTO設立協定第4条4では「一般理事会は、貿易政策検討制度に定める貿易政策検討機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」とされており、一般理がTPRBとしての機能を果たすこととなっている。「貿易政策検討委員会」とも呼ばれる。

- WTO設立協定第4条5に基づく理事会

WTO設立協定第4条5[注 2]に基づく理事会。これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放されている[注 3]。

物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods)- 物品の貿易に関する多角的協定(附属書一A)の実施を所管。「物品理事会」と略称される。

サービスの貿易に関する理事会(Council for Trade in Services)

サービスの貿易に関する一般協定(GATS、附属書一B)の実施を所管。「サービス理事会」と略称される。

知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、附属書一C)の実施を所管。「TRIPS理事会」と略称される。

- WTO設立協定第4条7に基づく委員会

WTO設立協定第4条7[注 4]に基づく委員会。さらに一般理事会の決定を経て設置されている。これらの委員会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放されている。

貿易及び開発に関する委員会(Committee on Trade and Development)- 一般理事会の決定[12]により設置。開発途上国の経済発展と貿易との関連等の項目についての検討を担当。

国際収支上の目的のための制限に関する委員会(Committee on Balance-of-Payments Restrictions)- 一般理事会の決定[13]により設置。

予算、財政及び運営に関する委員会(Committee on Budget, Finance and Administration)- 一般理事会の決定[14]により設置。

- WTO協定附属書一Aの協定の実施を所管する委員会

以下、特に特記すべき場合以外、各協定における設置規定のみ掲げる。これらの委員会の構成は、次のとおりである。

- 構成員の規定が協定にないもの

- 農業に関する委員会、衛生植物検疫措置に関する委員会

- 各加盟国の代表で構成

- 貿易の技術的障害に関する委員会、ダンピング防止措置に関する委員会、関税評価に関する委員会、原産地規則に関する委員会、輸入許可に関する委員会、補助金及び相殺措置に関する委員会

- すべての加盟国に開放されているもの

- 貿易に関連する投資措置に関する委員会、セーフガードに関する委員会、貿易円滑化に関する協定

- 各加盟国は、代表を出す権利を有すると規定されているもの

- 関税評価に関する技術委員会、原産地規則に関する技術委員会

- 特別な構成

- 繊維・繊維製品監視機関は、議長1名と10名の構成員で構成される。構成員は、物品の貿易に関する理事会によって指名される加盟国によって、任命され、個人の資格で任務を遂行する。

農業に関する委員会(Committee on Agriculture)- 農業に関する協定第17条。

衛生植物検疫措置に関する委員会(Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures)- 衛生植物検疫措置の適用に関する協定第12条1。

繊維・繊維製品監視機関(「TMB」)(Textiles Monitoring Body (“TMB”))- 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定第8条1。繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定が2005年1月1日に終了したことに伴い廃止。

貿易の技術的障害に関する委員会(Committee on Technical Barriers to Trade)- 貿易の技術的障害に関する協定第13条。

貿易に関連する投資措置に関する委員会(Committee on Trade-Related Investment Measures)- 貿易に関連する投資措置に関する協定第17条。

ダンピング防止措置に関する委員会(Committee on Anti-Dumping Practices)- 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定(アンチダンピング協定)第16条。

関税評価に関する委員会(Committee on Trade-Related Investment Measures)- 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(関税評価協定)第18条1。

関税評価に関する技術委員会(Technical Committee on Customs Valuation)[注 5]- 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(関税評価協定)第18条2。[注 6]

船積み前検査に関する協定(附属書一A)には、WTOの機関としての個別の委員会設置規定はない。第4条の規定により、船積み前検査の機関及び輸出者の紛争を解決するための独立の審査を運用するため、船積み前検査の機関を代表する団体(International Federation of Inspection Agencies (IFIA) 国際検査機関連盟)及び輸出者を代表する団体(International Chamber of Commerce (ICC)国際商工会議所)が共同で設置する独立の機関が設置されている[15]。

原産地規則に関する委員会(Committee on Rules of Origin)- 原産地規則に関する協定第4条1。

原産地規則に関する技術委員会(Technical Committee on Rules of Origin)[注 7]- 原産地規則に関する協定第4条2。協定第4部及び附属書1に定める技術的作業を実施する。[注 8]

輸入許可に関する委員会(Committee on Import Licensing)- 輸入許可手続に関する協定第4条。

補助金及び相殺措置に関する委員会(Committee on Subsidies and Countervailing Measures)- 補助金及び相殺措置に関する協定第24条1。

セーフガードに関する委員会(Committee on Safeguards)- セーフガードに関する協定第13条。附属書一Aの協定の委員会のなかでこの委員会のみ「物品の貿易に関する理事会の権限の下」(under the authority of the Council for Trade in Goods)と規定されている。

貿易の円滑化に関する委員会(Committee on Trade Facilitation)- 貿易円滑化に関する協定第23条1。

- 一般理事会の決定に基づく委員会

- 貿易と環境委員会(Committee on Trade and Environment)

- 一般理事会の決定[16]により設置。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的なフォーラムであり、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿易体制との関係」等の項目についての検討を担当。

- 市場アクセス委員会(Committee on Market Access)

- 一般理事会の決定[17]により設置。関税及び非関税措置に関する譲許の実施を監督(他のWTO機関の所管に属する場合を除く)。

- 地域貿易協定委員会(Committee on Regional Trade Agreements)

- 一般理事会の決定[18]により設置。地域貿易協定(FTA,EPA)の審査を担当。

以上の機関の名称は、WTO協定に直接規定のあるものは、官報で公布されたWTO設立協定の条文に基づく

その他の機関

- 貿易交渉委員会

- 「Trade Negotiations Committee」(一般に貿易交渉委員会と訳される。略称:TNC)は、ドーハ開発ラウンドの開始にあたって、ドーハ閣僚宣言において設置が決定された。TNCは一般理事会の下に置かれている。

- 加盟作業部会(Working Party on the Accession)[注 9]

- WTO加盟申請があった場合に設置される。加入審査を行い、加入議定書を作成する。部会のメンバーはなることを希望する加盟国である[注 10]。

附属書4の複数国間貿易協定に関する委員会

政府調達に関する委員会(Committee on Government Procurement)- 政府調達に関する協定の実施を所管。

民間航空機貿易に関する委員会(Committee on Government Procurement)- 民間航空機貿易に関する協定の実施を所管。

事務局長

協定の原文は Director-General。1965年3月までは書記局長 (Executive Secretary)。ここではGATTからの歴代を表示する[19]。国名は出身国。

- エリック・ウィンダム・ホワイト(Eric Wyndham White)(英国) 1948年–1968年

- オリビエ・ロング(Olivier Long)(スイス) 1968年–1980年

- アーサー・ダンケル(Arthur Dunkel)(スイス) 1980年–1993年

- ピーター・サザーランド(Peter Sutherland(アイルランド) 1993年–1995年

- レナート・ルジェロ(Renato Ruggiero)(イタリア) 1995年–1999年

マイク・ムーア(Mike Moore)(ニュージーランド) 1999年–2002年- スパチャイ・パニチャパック(Supachai Panitchpakdi)(タイ) 2002年–2005年

パスカル・ラミー(Pascal Lamy)(フランス) 2005年–2013年- ロベルト・アゼベド(Roberto Azevedo)(ブラジル) 2013年–現職

WTO設立協定

世界貿易機関の設立について定めた国際条約は、正式名称を世界貿易機関を設立するマラケシュ協定といい、通常WTO設立協定またはWTO協定と呼ばれている。WTO設立協定は本体および附属書に含まれる各種協定からなる。

附属書は1から4まである。うち附属書1〜3はWTO設立協定と一括受諾の対象とされており、WTO加盟国となるためには附属書1〜3の全ても受諾しなければならない。附属書4は一括受諾の対象ではなく、受諾国間でのみ効力を有する。

- 附属書1

- 附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定

- (A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定(1994年のGATT)

- 1947年の関税及び貿易に関する一般協定

- 1947年の関税及び貿易に関する一般協定の下で効力を生じた法的文書

- 解釈了解

- 1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書

- 譲許表

- (B) 農業に関する協定

- (C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称 SPS協定)

- (D) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定(通称繊維協定、2004年末に終了)

- (E) 貿易の技術的障害に関する協定(通称TBT協定)

- (F) 貿易に関連する投資措置に関する協定(通称TRIMs協定)

- (G) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(通称アンチダンピング協定)

- (H) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(通称関税評価協定)

- (I) 船積み前検査に関する協定

- (J) 原産地規則に関する協定

- (K) 輸入許可手続に関する協定

- (L) 補助金及び相殺措置に関する協定

- (M) セーフガードに関する協定

- (N) 貿易の円滑化に関する協定

- (A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定(1994年のGATT)

- 附属書1B サービスの貿易に関する一般協定(略称GATS)

- 附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(通称TRIPS協定)

- 附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定

- 附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(通称紛争解決了解)

- 附属書3 貿易政策審査制度

- 附属書4 複数国間貿易協定

- (A) 民間航空機貿易に関する協定

- (B) 政府調達に関する協定

- (C) 国際酪農品協定(1997年末に終了)

- (D) 国際牛肉協定(1997年末に終了)

- (A) 民間航空機貿易に関する協定

WTO協定の改正

改正手続

WTO協定の改正については、協定第10条に規定がされている。

- 改正案をすべての加盟国が受諾したときに発効するもの(第2項)。

- a. WTO協定第9条、第10条

- b. 1994年のガットの第1条及び第2条

- c. サービス貿易一般協定第2条1

- d. 貿易関連知的所有権協定第4条

- 改正案を加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずるもの(第3項、第5項)

- a. WTO協定(本体)又は附属書1A及び附属書1Cの多角的貿易協定の改正(1及び4に規定する規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更する性質のもの

- b. サービス貿易一般協定の第一部から第三部までの規定及び同協定の各附属書

- 改正案を加盟国の3分の2が受諾した時にすべての加盟国について効力を生ずるもの(第4項、第5項)

- a. WTO協定(本体)又は附属書1A及び附属書1Cの多角的貿易協定の改正(1及び4に規定する規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更しない性質のもの

- b. サービス貿易一般協定の第四部から第六部までの規定及び同協定の各附属書[注 11]

- 閣僚会議が採択のみで、その後の正式な受諾の手続を要しない(第6項)

- TRIPS協定の改正であって同協定第71条2の要件を満たすもの

- 閣僚会議が承認した時にすべての加盟国について効力を生ずるもの(第8項)

- 附属書第2及び第3

- 附属書第4の複数国間貿易協定の改正については、当該協定の定めるところによる(第10項)

改正状況

WTO発足以来、閣僚会議で採択[20]された協定の改正は次の3つであり、いずれも発効している。

TRIPS協定の改正

開発途上国における公衆の健康の問題に対処するため、特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し、これら諸国に輸出することを可能とするよう、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定(第31条の2)を追加する。

- 2005年12月6日に一般理事会で採択。

- 2017年1月23日に、受諾が改正発効に必要な全加盟国の3分の2を超え、同日改正が発効した[21][22]。

- 受諾国 - 98か国+EU(WTO加盟国中、未受諾40か国。2018年11月21日現在)[23]

- (注) EUによるTRIPS協定改正の受諾は、EU及びその加盟国を拘束する。なお、クロアチアは、EU加盟前にTRIPS協定改正を受諾している。

貿易円滑化協定の追加

税関手続の透明性の向上及び迅速化等のため、WTO協定を改正し、貿易の円滑化に関する協定を追加するものである。

- 2004年11月、WTOドーハ・ラウンド交渉の一分野として貿易の円滑化に関する交渉を開始

- 2013年12月、第9回WTO閣僚会議において貿易の円滑化に関する協定について合意(バリ合意の一部)

- 2014年11月27日に一般理事会で貿易円滑化協定協定をWTO協定に追加するための改正議定書を採択

- 2017年2月22日にチャド、ヨルダン、オーマン及びルワンダが受諾した結果、受諾国が84か国になり、EU加盟国28か国(EUは2015年10月5日に受諾)を加えた112か国が受諾したことになり、改正発効に必要な全加盟国の3分の2に達したため、同日改正が発効した[24][25]。

- 受諾国 - 113か国+EU(WTO加盟国中、未受諾31か国。2019年1月15日現在)[26]

- (注) EUによる貿易円滑化協定の受諾は、EUを拘束する。改正発効に必要な受諾数の算定においては、EUの受諾はWTOの加盟国であるEU加盟国の数に等しい数の加盟国による受諾として算入する[注 12]。(WTO協定改正議定書パラ4)。EU加盟国の受諾日はEUの受諾日である。

附属書3貿易政策検討制度の改正

WTO協定附属書3により加盟国の貿易政策・慣行につき透明性を確保し、理解を深める観点から、加盟国の貿易政策等についての質疑応答を中心とする貿易審査会合を定期的に行うことになっている。この制度を貿易政策検討制度(TPRM:Trade Policy Review Mechanism)といい、審査の周期は、

最大の影響力を有する4の加盟国(欧州共同体は、1の加盟国として取り扱う。)は、2年

次の16の加盟国は、4年

その他の加盟国は、後発開発途上加盟国について一層長い期間が定められる場合を除くほか、6年

となっていたが、加盟国の増加により審査の運営が逼迫している状況に鑑み[27]これをそれぞれ3年、5年、7年に延長するもので2017年7月26日に一般理事会で採択[28]され、2017年9月14日に各加盟国に通報された[29]。改正は決定の第2項により2019年1月1日に発効した[30]。なお附属書3の改正は閣僚会議が承認した時にすべての加盟国について効力を生ずるものとなっており個別の受諾を要しない。

改正の受諾状況

| 加盟国 | WTO加盟日 | TRIPS協定改正受諾日 | WTO文書 | 貿易円滑化協定受諾日 | WTO文書 |

|---|---|---|---|---|---|

| アンティグア・バーブーダ | 1995年1月1日 | 2017年11月27日 | WT/Let/1325 | ||

| アルゼンチン | 1995年1月1日 | 2011年10月20日 | WT/Let/830 | 2018年1月22日 | WT/Let/1332 |

| オーストラリア | 1995年1月1日 | 2007年9月12日 | WT/Let/593 | 2015年6月8日 | WT/Let/1043 |

| オーストリア | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| バーレーン | 1995年1月1日 | 2009年8月4日 | WT/Let/652 | 2016年11月23日 | WT/Let/1199 |

| バングラデシュ | 1995年1月1日 | 2011年3月15日 | WT/Let/758 | 2016年9月27日 | WT/Let/1201 |

| バルバドス | 1995年1月1日 | 2018年1月31日 | WT/Let/1336 | ||

| ベルギー | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ベリーズ | 1995年1月1日 | 2016年9月15日 | WT/Let/1197 | 2015年9月1日 | WT/Let/1077 |

| ベネズエラ | 1995年1月1日 | ||||

| ブラジル | 1995年1月1日 | 2008年11月13日 | WT/Let/636 | 2016年3月29日 | WT/Let/1151 |

| ブルネイ | 1995年1月1日 | 2015年4月10日 | WT/Let/1037 | 2015年12月15日 | WT/Let/1111 |

| カナダ | 1995年1月1日 | 2009年6月16日 | WT/Let/646 | 2016年12月16日 | WT/Let/1125 |

| チリ | 1995年1月1日 | 2013年7月26日 | WT/Let/888 | 2016年11月21日 | WT/Let/1214 |

| コスタリカ | 1995年1月1日 | 2011年12月8日 | WT/Let/838 | 2017年5月1日 | WT/Let/838 |

| コートジボワール | 1995年1月1日 | 2018年5月7日 | WT/Let/1353 | 2015年12月8日 | WT/Let/1255 |

| チェコ | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| デンマーク | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ドミニカ国 | 1995年1月1日 | 2016年11月28日 | WT/Let/1219 | 2016年11月28日 | WT/Let/1218 |

| エスワティニ | 1995年1月1日 | 2006年9月13日 | WT/Let/547 | 2016年11月21日 | WT/Let/1215 |

| 欧州連合 | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| フィンランド | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| フランス | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ガボン | 1995年1月1日 | 2017年11月23日 | WT/Let/1324 | 2016年12月5日 | WT/Let/1222 |

| ドイツ | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ガーナ | 1995年1月1日 | 2017年1月4日 | WT/Let/1229 | ||

| ギリシャ | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ガイアナ | 1995年1月1日 | 2015年11月30日 | WT/Let/1102 | ||

| ホンジュラス | 1995年1月1日 | 2011年12月16日 | WT/Let/843 | 2016年7月14日 | WT/Let/1179 |

| 香港 | 1995年1月1日 | 2007年11月27日 | WT/Let/606 | 2014年12月8日 | WT/Let/1025 |

| ハンガリー | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| アイスランド | 1995年1月1日 | 2015年10月12日 | WT/Let/1088 | 2016年10月31日 | WT/Let/1209 |

| インド | 1995年1月1日 | 2007年3月26日 | WT/Let/572 | 2016年4月22日 | WT/Let/1154 |

| インドネシア | 1995年1月1日 | 2011年10月20日 | WT/Let/831 | 2017年12月5日 | WT/Let/1327 |

| アイルランド | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| イタリア | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| 日本 | 1995年1月1日 | 2007年8月31日 | WT/Let/592 | 2015年6月1日 | WT/Let/1042 |

| ケニア | 1995年1月1日 | 2015年7月21日 | WT/Let/1052 | 2015年12月10日 | WT/Let/1109 |

| クウェート | 1995年1月1日 | 2018年4月25日 | WT/Let/1352 | ||

| ルクセンブルク | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| マカオ | 1995年1月1日 | 2009年6月16日 | WT/Let/645 | 2016年4月11日 | WT/Let/1148 |

| マレーシア | 1995年1月1日 | 2015年12月10日 | WT/Let/1108 | 2015年5月26日 | WT/Let/1041 |

| マルタ | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| モーリシャス | 1995年1月1日 | 2008年4月16日 | WT/Let/619 | 2015年3月5日 | WT/Let/1033 |

| メキシコ | 1995年1月1日 | 2008年5月23日 | WT/Let/620 | 2016年7月26日 | WT/Let/1183 |

| モロッコ | 1995年1月1日 | 2008年12月2日 | WT/Let/638 | ||

| ミャンマー | 1995年1月1日 | 2015年12月16日 | WT/Let/1114 | 2015年12月16日 | WT/Let/1113 |

| ナミビア | 1995年1月1日 | 2018年2月9日 | WT/Let/1339 | ||

| オランダ | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ニュージーランド | 1995年1月1日 | 2011年10月21日 | WT/Let/832 | 2015年9月29日 | WT/Let/1082 |

| ナイジェリア | 1995年1月1日 | 2017年1月16日 | WT/Let/1235 | 2017年1月16日 | WT/Let/1237 |

| ノルウェー | 1995年1月1日 | 2007年2月5日 | WT/Let/563 | 2015年12月16日 | WT/Let/1115 |

| パキスタン | 1995年1月1日 | 2010年2月8日 | WT/Let/664 | 2015年10月27日 | WT/Let/1092 |

| パラグアイ | 1995年1月1日 | 2018年7月4日 | WT/Let/1380 | 2016年3月1日 | WT/Let/1136 |

| ペルー | 1995年1月1日 | 2016年9月13日 | WT/Let/1196 | 2016年7月27日 | WT/Let/1185 |

| フィリピン | 1995年1月1日 | 2007年3月30日 | WT/Let/573 | 2016年10月27日 | WT/Let/1208 |

| ポルトガル | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| 大韓民国 | 1995年1月1日 | 2007年1月24日 | WT/Let/558 | 2015年7月30日 | WT/Let/1062 |

| ルーマニア | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| セントルシア | 1995年1月1日 | 2016年5月2日 | WT/Let/1156 | 2015年12月8日 | WT/Let/1106 |

| セントビンセント・グレナディーン | 1995年1月1日 | 2017年5月9日 | WT/Let/1258 | 2017年1月9日 | WT/Let/1232 |

| セネガル | 1995年1月1日 | 2011年1月18日 | WT/Let/753 | 2016年8月24日 | WT/Let/1193 |

| シンガポール | 1995年1月1日 | 2007年9月28日 | WT/Let/594 | 2015年1月8日 | WT/Let/1028 |

| スロバキア | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| 南アフリカ共和国 | 1995年1月1日 | 2016年2月23日 | WT/Let/1134 | 2017年11月30日 | WT/Let/1326 |

| スペイン | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| スリランカ | 1995年1月1日 | 2015年9月9日 | WT/Let/1080 | 2016年5月31日 | WT/Let/1166 |

| スリナム | 1995年1月1日 | ||||

| スウェーデン | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| タンザニア | 1995年1月1日 | 2016年3月14日 | WT/Let/1139 | ||

| タイ | 1995年1月1日 | 2016年1月28日 | WT/Let/1132 | 2015年10月5日 | WT/Let/1087 |

| ウガンダ | 1995年1月1日 | 2010年7月12日 | WT/Let/678 | 2018年6月27日 | WT/Let/1366 |

| イギリス | 1995年1月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| アメリカ合衆国 | 1995年1月1日 | 2005年12月17日 | WT/Let/506 | 2015年1月23日 | WT/Let/1029 |

| ウルグアイ | 1995年1月1日 | 2014年7月31日 | WT/Let/984 | 2016年8月30日 | WT/Let/1194 |

| ザンビア | 1995年1月1日 | 2015年12月16日 | WT/Let/1116 | ||

| トリニダード・トバゴ | 1995年3月1日 | 2013年9月19日 | WT/Let/894 | 2015年7月29日 | WT/Let/1061 |

| ジンバブエ | 1995年3月5日 | 2009年8月10日 | WT/Let/651 | 2018年10月17日 | WT/Let/1414 |

| ドミニカ共和国 | 1995年3月9日 | 2013年5月23日 | WT/Let/884 | 2017年2月28日 | WT/Let/1244 |

| ジャマイカ | 1995年3月9日 | 2016年1月19日 | WT/Let/1127 | ||

| トルコ | 1995年3月26日 | 2014年5月14日 | WT/Let/949 | 2016年3月16日 | WT/Let/1143 |

| チュニジア | 1995年3月29日 | ||||

| キューバ | 1995年4月20日 | 2017年3月12日 | WT/Let/1349 | ||

| イスラエル | 1995年4月21日 | 2007年8月10日 | WT/Let/582 | 2017年12月8日 | WT/Let/1328 |

| コロンビア | 1995年4月30日 | 2009年8月7日 | WT/Let/650 | ||

| エルサルバドル | 1995年5月7日 | 2006年9月19日 | WT/Let/548 | 2016年7月4日 | WT/Let/1178 |

| ボツワナ | 1995年5月31日 | 2014年6月18日 | WT/Let/953 | 2015年6月18日 | WT/Let/1044 |

| 中央アフリカ共和国 | 1995年5月31日 | 2014年1月13日 | WT/Let/920 | 2018年1月11日 | WT/Let/1330 |

| ジブチ | 1995年5月31日 | 2018年3月5日 | WT/Let/1343 | ||

| ギニアビサウ | 1995年5月31日 | ||||

| レソト | 1995年5月31日 | 2016年1月4日 | WT/Let/1122 | 2016年1月4日 | WT/Let/1121 |

| マラウイ | 1995年5月31日 | 2017年7月24日 | WT/Let/1272 | 2017年7月12日 | WT/Let/1271 |

| モルディブ | 1995年5月31日 | ||||

| マリ | 1995年5月31日 | 2016年1月1日 | WT/Let/1129 | 2016年1月20日 | WT/Let/1128 |

| モーリタニア | 1995年5月31日 | ||||

| トーゴ | 1995年5月31日 | 2012年3月13日 | WT/Let/848 | 2015年10月1日 | WT/Let/1086 |

| ブルキナファソ | 1995年6月3日 | 2018年9月21日 | WT/Let/1404 | ||

| エジプト | 1995年6月30日 | 2008年4月18日 | WT/Let/617 | ||

| ポーランド | 1995年7月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| スイス | 1995年7月1日 | 2015年9月2日 | WT/Let/1076 | ||

| グアテマラ | 1995年7月21日 | 2017年3月8日 | WT/Let/1246 | ||

| ブルンジ | 1995年7月23日 | ||||

| シエラレオネ | 1995年7月23日 | 2017年3月21日 | WT/Let/1248 | 2017年5月5日 | WT/Let/1257 |

| キプロス | 1995年7月30日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| スロベニア | 1995年7月30日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| モザンビーク | 1995年8月26日 | 2017年1月6日 | WT/Let/1230 | ||

| リヒテンシュタイン | 1995年9月1日 | 2017年1月23日 | WT/Let/1235 | 2015年9月18日 | WT/Let/1081 |

| ニカラグア | 1995年9月3日 | 2010年1月25日 | WT/Let/663 | 2015年8月4日 | WT/Let/1063 |

| ボリビア | 1995年9月12日 | 2018年1月30日 | WT/Let/1334 | 2018年1月30日 | WT/Let/1335 |

| ギニア | 1995年10月25日 | 2018年2月15日 | WT/Let/1340 | ||

| マダガスカル | 1995年11月17日 | 2017年11月9日 | WT/Let/1321 | 2016年6月20日 | WT/Let/1172 |

| カメルーン | 1995年12月13日 | 2018年11月30日 | WT/Let/1421 | ||

| カタール | 1996年1月13日 | 2016年4月6日 | WT/Let/1147 | 2017年6月12日 | WT/Let/1266 |

| フィジー | 1996年1月14日 | 2017年5月1日 | WT/Let/1254 | 2017年5月1日 | WT/Let/1255 |

| エクアドル | 1996年1月21日 | 2019年1月15日 | WT/Let/1424 | ||

| ハイチ | 1996年1月30日 | ||||

| セントクリストファー・ネイビス | 1996年2月21日 | 2015年7月27日 | WT/Let/1055 | 2016年6月17日 | WT/Let/1170 |

| ベナン | 1996年2月22日 | 2016年11月23日 | WT/Let/1216 | 2018年3月28日 | WT/Let/1350 |

| グレナダ | 1996年2月22日 | 2015年12月8日 | WT/Let/1107 | 2015年12月8日 | WT/Let/1105 |

| アラブ首長国連邦 | 1996年4月10日 | 2017年1月23日 | WT/Let/1235 | 2016年4月18日 | WT/Let/1149 |

| ルワンダ | 1996年5月22日 | 2011年12月12日 | WT/Let/839 | 2017年2月22日 | WT/Let/1240 |

| パプアニューギニア | 1996年6月9日 | 2016年6月22日 | WT/Let/1173 | 2018年3月7日 | WT/Let/1347 |

| ソロモン諸島 | 1996年7月26日 | ||||

| チャド | 1996年10月19日 | 2017年2月22日 | WT/Let/1240 | ||

| ガンビア | 1996年10月23日 | 2017年7月11日 | WT/Let/1270 | ||

| アンゴラ | 1996年11月23日 | ||||

| ブルガリア | 1996年12月1日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ニジェール | 1996年12月13日 | 2015年8月6日 | WT/Let/1064 | ||

| コンゴ民主共和国 | 1997年1月1日 | ||||

| モンゴル | 1997年1月29日 | 2010年9月17日 | WT/Let/684 | 2016年11月28日 | WT/Let/1217 |

| コンゴ | 1997年3月27日 | 2017年10月7日 | WT/Let/1279 | ||

| パナマ | 1997年9月6日 | 2011年11月24日 | WT/Let/837 | 2015年11月17日 | WT/Let/1100 |

| キルギス | 1998年12月20日 | 2018年2月6日 | WT/Let/1338 | 2016年12月6日 | WT/Let/1223 |

| ラトビア | 1999年2月10日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| エストニア | 1999年11月13日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| ヨルダン | 2000年4月11日 | 2008年8月6日 | WT/Let/630 | 2017年2月22日 | WT/Let/1240 |

| ジョージア | 2000年6月14日 | 2018年11月21日 | WT/Let/1420tr | 2016年1月4日 | WT/Let/1123 |

| アルバニア | 2000年9月8日 | 2009年1月28日 | WT/Let/639 | 2016年5月10日 | WT/Let/1161 |

| オマーン | 2000年11月9日 | 2017年3月1日 | WT/Let/1245 | 2017年2月22日 | WT/Let/1240 |

| クロアチア | 2000年11月30日 | 2010年12月6日 | WT/Let/747 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| リトアニア | 2001年5月31日 | 2007年11月30日 | WT/Let/608 | 2015年10月5日 | WT/Let/1090 |

| モルドバ | 2001年7月26日 | 2015年7月7日 | WT/Let/1048 | 2016年6月24日 | WT/Let/1175 |

| 中華人民共和国 | 2001年12月11日 | 2007年11月28日 | WT/Let/607 | 2015年9月4日 | WT/Let/1078 |

| 台湾・澎湖・金門・馬祖 | 2002年1月11日 | 2012年7月31日 | WT/Let/870 | 2015年8月17日 | WT/Let/1069 |

| アルメニア | 2003年2月5日 | 2017年3月20日 | WT/Let/1247 | ||

| マケドニア | 2003年4月4日 | 2010年3月16日 | WT/Let/671 | 2015年10月19日 | WT/Let/1091 |

| ネパール | 2004年4月23日 | 2016年3月11日 | WT/Let/1138 | 2017年1月24日 | WT/Let/1238 |

| カンボジア | 2004年10月13日 | 2011年11月1日 | WT/Let/833 | 2016年2月12日 | WT/Let/1133 |

| サウジアラビア | 2005年12月11日 | 2012年5月29日 | WT/Let/855 | 2016年7月28日 | WT/Let/1186 |

| ベトナム | 2007年1月11日 | 2017年1月23日 | WT/Let/1235 | 2015年12月15日 | WT/Let/1112 |

| トンガ | 2007年7月27日 | ||||

| ウクライナ | 2008年5月16日 | 2016年3月16日 | WT/Let/1142 | 2015年12月16日 | WT/Let/1117 |

| カーボベルデ | 2008年7月23日 | 2015年12月8日 | WT/Let/1103 | ||

| モンテネグロ | 2012年4月29日 | 2013年9月9日 | WT/Let/894 | 2016年5月10日 | WT/Let/1160 |

| サモア | 2012年5月10日 | 2016年4月21日 | WT/Let/1153 | 2016年4月21日 | WT/Let/1152 |

| ロシア | 2012年8月22日 | 2017年9月22日 | WT/Let/1278 | 2016年4月22日 | WT/Let/1155 |

| バヌアツ | 2012年8月24日 | ||||

| ラオス | 2013年2月2日 | 2015年9月29日 | WT/Let/1084 | 2015年9月29日 | WT/Let/1083 |

| タジキスタン | 2013年3月2日 | 2016年5月23日 | WT/Let/1164 | ||

| イエメン | 2014年6月26日 | ||||

| セイシェル | 2015年4月26日 | 2016年6月6日 | WT/Let/1168 | 2016年1月11日 | WT/Let/1124 |

| カザフスタン | 2015年11月30日 | 2016年5月26日 | WT/Let/1165 | ||

| リベリア | 2016年7月14日 | ||||

| アフガニスタン | 2016年7月29日 | 2016年7月29日 | WT/Let/1188 |

加盟国・地域[注 13]

原加盟国(欧州連合[注 14]及び地域[注 15]を含む。以下の記述における加盟国には、すべて加盟している関税同盟及び地域を含むものであり、本来は表題と同じく、すべて加盟国・地域と記述すべきであるが、煩瑣をさけるために加盟国と表記する。)の数は128(内77か国がWTOの発足時の加盟国)。現在の加盟国数は164。WTO設立後の加盟国の日付は加盟年月日。また、現在加入申請中の国は22ある。

以下の記述における加盟国の名称は外務省ウェブサイト[31]の表記に準拠[注 16]した。

最近の加盟国は、163番目の加盟国のリベリアと164番目の加盟国のアフガニスタンである。リベリアは2015年12月16日に[32]WTO閣僚会議で加盟が承認された。2016年6月14日に国内手続きが終了した旨の受諾書がWTOに提出され、7月14日に正式加盟国になった。[33]。

アフガニスタンは2015年12月17日に[34]WTO閣僚会議で加盟が承認された。2016年6月29日に国内手続きが終了した旨の受諾書がWTOに提出され、7月29日に正式加盟国になった[35]。

WTOに長年加盟しなかったロシアは「最後の大国」と呼ばれ[36]、1993年の加盟申請(この時点ではWTOの前身であるGATTへの加盟申請)の後、難航していた米国との二国間交渉が妥結したものの、天然ガスの価格問題等の近隣諸国との軋轢や、米国議会で2007年以降民主党が多数派になったこと、更に、ウクライナが2008年5月16日にWTOに加盟したため、ウクライナとの二国間交渉が必要となったこと、2008年以降の経済状況の変化でロシアがそれまでの加盟合意の一部見直しを主張するなど、加盟交渉合意の目処がたたない状況が続いたが、2010年に入り、二国間交渉が大筋合意した。2011年10月にはロシアと領土問題を抱えるジョージアがスイスによる仲介案を受け入れ障壁がなくなり、2011年12月16日に閣僚会議で加盟が承認された。その後、ロシア国内での手続が2012年7月に終了し、2012年8月22日に正式加盟が実現した[37]。

原加盟国

WTO発足時に加盟国になったもの(77か国)

|

|

|

WTO設立協定第11条に基づく原加盟国(46か国)

WTO設立協定第11条

- この協定が効力を生ずる日における1947年のGATTの締約国及び欧州共同体であって、この協定及び多角的貿易協定を受諾し、かつ、1994年のGATTに自己の譲許表が附属され及びサービス貿易一般協定に自己の特定の約束に係る表が附属されているものは、世界貿易機関の原加盟国となる

に基づき、1947年のGATTの締約国だった国で、ウルグアイラウンドの最終議定書により自己の譲許表及び特定の約束に係る表を1994年のGATT及びGATSに附属させた国又は地域がWTOに入った場合、協定の受諾が遅れてWTO発足以後に加盟した場合でも原加盟国として扱われる。1947年のGATTの締約国であるが、ウルグアイラウンドの最終議定書に自己の譲許表及び約束表を附属させることができなかった国[38]は、WTO協定第12条に基づき加盟することとなった[39][40]。なお、WTO発足時に1947年のGATTの加盟国だった国(ウルグアイラウンドに参加しなかったユーゴスラビアを除く。)はすべて世界貿易機関の加盟国になっている。

|

|

WTO発足後に新たに加盟した国(41か国と地域)

WTO協定第12条に基づく加入交渉を経て新たに加盟した国がこれに該当する。

|

|

加盟申請中の国(22か国)

|

|

WTOオブザーバー(23か国)

上記の加盟申請中の22か国に

バチカン

バチカン

を加えた23か国である。

WTOオブザーバーは、オブザーバー承認後5年以内に加盟申請が義務付けられているが、バチカンは例外的に加盟申請を前提としないオブザーバーの地位が認められている。また、国際機関に対し、WTOの各機関ごとにオブザーバーの地位が認められている。

参考:非加盟国(14か国)

国際連合加盟国又は日本が承認している国で、WTO加盟国でもオブザーバーでもない国

|

|

紛争解決機関上級委員

| 氏名 | 国籍 | 在任期間(前職は年のみ表示) |

|---|---|---|

| Georges Michel Abi-Saab | エジプト | 2000 — 2004 |

| 2004 — 2008 | ||

| James Bacchus | アメリカ合衆国 | 1995 — 1999 |

| 1999 — 2003 | ||

| Luiz Olavo Baptista | ブラジル | 2001 — 2005 |

| 2005 — 2009 | ||

| Lilia R Bautista | フィリピン | 2007 — 2011 |

| Christopher Beeby | ニュージーランド | 1995 — 1999 |

| 1999 — 2000 | ||

| Peter Van den Bossche | ベルギー | 2009 — 2013 |

| 2013 — 2017 | ||

| Seung Wha Chang | 大韓民国 | 2012 — 2016 |

| Claus-Dieter Ehlermann | ドイツ | 1995 — 1997 |

| 1997 — 2001 | ||

| Said El-Naggar | エジプト | 1995 — 1999 |

| 1999 — 2000 | ||

| Florentino Feliciano | フィリピン | 1995 — 1997 |

| 1997 — 2001 | ||

| Arumugamangalam Venkatachalam Ganesan | インド | 2000 — 2004 |

| 2004 — 2008 | ||

| Jennifer Hillman | アメリカ合衆国 | 2007 — 2011 |

| Ricardo Ramírez-Hernández | メキシコ | 2009 — 2013 |

| 2013 — 2017 | ||

| Merit E. Janow | アメリカ合衆国 | 2003 — 2007 |

| Julio Lacarte-Muró | ウルグアイ | 1995 — 1997 |

| 1997 — 2001 | ||

| John Lockhart | オーストラリア | 2001 — 2005 |

| 2005 — 2006 | ||

松下満雄 | 日本国 | 1995 — 1999 |

| 1999 — 2000 | ||

| 大島正太郎 | 日本国 | 2008 — 2012 |

| Giorgio Sacerdoti| | イタリア | 2001 — 2005 |

| 2005 — 2009 | ||

谷口安平 | 日本国 | 2000 — 2003 |

| 2003 — 2007 | ||

| David Unterhalter | 南アフリカ | 2006 — 2009 |

| 2009 — 2013 | ||

| Yuejiao Zhang | 中華人民共和国 | 2008 — 2012 |

| 2012 — 2016 | ||

| Hyun Chong Kim | 大韓民国 | 2016 — 2017 |

| Shree Baboo Chekitan Servansing | モーリシャス | 2014 — 2018 |

| Ujal Singh Bhatia | インド | 2011年 12月 11日 — 2015年 12月 10日 |

| 2015年 12月 11日 — 2019年 12月 10日 | ||

| Thomas R. Graham | アメリカ合衆国 | 2011年 12月 11日 — 2015年 12月 10日 |

| 2015年 12月 11日 — 2019年 12月 10日 | ||

| Hong Zhao | 中華人民共和国 | 2016年 12月 1日 — 2020年 11月 30日 |

[41]。

紛争解決機関上級委員は、定員が7名となっている[41]が、2018年10月1日現在3名しか在籍していない。米国が再任や指名を拒んできたためで、実際の審理は3名で行うため、残る3名のうち、法的な理由で審理への関与を控えなければならない委員が1人でも出た場合、制度は崩壊すると懸念されている[42]

注釈

^ WTOにおいては、国連のように加盟国から選出(あるいは特定国が予め指定)されて機関の構成国になるということは、ほとんど行われていない。

^ 物品の貿易に関する理事会、サービスの貿易に関する理事会及び知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(以下「貿易関連知的所有権理事会」という。)を設置するものとし、これらの理事会は、一般理事会の一般的な指針に基づいて活動する。物品の貿易に関する理事会は、附属書一Aの多角的貿易協定の実施に関することをつかさどる。サービスの貿易に関する理事会は、サービスの貿易に関する一般協定(以下「サービス貿易一般協定」という。)の実施に関することをつかさどる。貿易関連知的所有権理事会は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「貿易関連知的所有権協定」という。)の実施に関することをつかさどる。これらの理事会は、それぞれの協定及び一般理事会によって与えられる任務を遂行する。これらの理事会は、一般理事会の承認を条件として、それぞれの手続規則を定める。これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放する。これらの理事会は、その任務を遂行するため、必要に応じて会合する。

^ 理事会の構成員になることを希望すれば、構成員になるということ。

^ 閣僚会議は、貿易及び開発に関する委員会、国際収支上の目的のための制限に関する委員会及び予算、財政及び運営に関する委員会を設置する。これらの委員会は、この協定及び多角的貿易協定によって与えられる任務並びに一般理事会によって与えられる追加的な任務を遂行する。また、閣僚会議は、適当と認める任務を有する追加的な委員会を設置することができる。貿易及び開発に関する委員会は、その任務の一部として、定期的に、多角的貿易協定の後発開発途上加盟国のための特別な規定を検討し、適当な措置について一般理事会に報告する。これらの委員会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放する。

^ この委員会はWTOの機関ではないが、WTO協定に基づき設置されているためここに掲げた。

^ 関税評価協定の附属書2に定める任務(関税評価の技術的検討)を所管。この委員会は、関税評価協定第18条2に基づくものであるが、WTOではなく関税協力理事会(CCC)(現在では、通称名の世界税関機構(WCO)と一般的に呼ばれる)のもとに設置されている。

^ この委員会はWTOの機関ではないが、WTO協定に基づき設置されているためここに掲げた。

^ この委員会は、原産地規則に関する協定第4条第2項に基づくものであるが、WTOではなく関税協力理事会(CCC)(現在では、通称名の世税関機構(WCO)と一般的に呼ばれる)のもとに設置されている。

^ 申請した国毎に設置され、Working Party on the Accession of Liberia のように国名を付したのが正式名称である。

^ 作業部会設置の決定で“The Membership is open to all WTO Members indicating their wish to serve on the Working Party.”とする。

^ 同協定の各附属書が重複している。これはWTO協定第10条第5項の外務省訳をそのまま引用したものである。この部分の原文は“Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes “であり、「サービス貿易一般協定の第四部から第六部までの規定及びこれに関する附属書」とすべきものと思われる。

^ この意味するところは、EUの受諾は、その加盟国である28か国の受諾として発効に必要な受諾数を算定する(EU自体の受諾を1としてカウントはしない)ということである。

^ WTOに加盟できるのは、すべての国または独立関税地域であるため、外務省ウェブサイト[31]に準拠して、表題を「加盟国・地域」とする。WTO協定の英文(正文)ではmemberとしており、国と特定する表現を避けているが、協定の外務省訳では加盟国としている。

^ WTO発足時は欧州共同体。協定上、一般に関税同盟が加盟できる規定はなく、11条で欧州共同体に限り加盟できるとなっている。これは、欧州共同体以外の関税同盟は存在するが、それ自体で対外通商関係権限を有するものは、欧州共同体以外に存在せず、今後も見込めれないためである。

^ WTO協定上の正確な表現は、"separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements" (対外通商関係その他この協定及び多角的貿易協定に規定する事項の処理について完全な自治権を有する独立の関税地域)WTO協定第12条。日本語はWTO協定の外務省訳による。なお、"separate customs territory"の外務省訳は「独立の関税地域」であって「個別の関税地域」ではない。

^ ただし、スワジランドからエスワティニへの国名変更は、すでにWTOのHPでもEswatini となっていること、外務省の各国別の記事でもエスワティニとなっているため、エスワティニとする。

^ オランダは以前はWTOのリスト(WTO文書(WT/INF/43/Rev.10 18 July 2008)で“Netherlands - For the Kingdom in Europe and for the Netherlands Antilles”となっていたため、この表でも「オランダ領アンティルを含む。」していた。しかしオランダ領アンティルの地位の変更により現在のリスト(WTO文書(WT/INF/43/Rev.11 10 February 2012)では、単に”Netherlands"となったため、この表でも「オランダ領アンティルを含む。」という記載を削除した。

^ WTOにおいては、通常"Chinese Taipei"を使用し、正式な名称は“Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu”(台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域)なお、日本語については、マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定(平成18年条約第5号)における外務省訳による。

出典

^ General Information on Recruitment in the World Trade Organization, World Trade Organization

^ . World Trade Organization

^ . World Trade Organization. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm+2018年11月6日閲覧。

^ 「世界地理大百科事典1 国際連合」p394-399 2000年2月1日初版第1刷 朝倉書店- ^ ab“WTOとドーハ・ラウンド(DDA)交渉”. 外務省. https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000310.html 2019年2月28日閲覧。

^ “9TH WTO MINISTERIAL CONFERENCE, BALI, 2013”. World Trade Organization. http://wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm 2014年12月12日閲覧。- ^ ab“WTO: 2014 NEWS ITEMS”. World Trade Organization. http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/tnc_infstat_31jul14_e.htm 2014年12月12日閲覧。

^ 『国際政治経済資料集 第二版』 2003年 有信堂

^ 津久井茂充 WTOとガットp24 日本関税協会 1997

^ “世界貿易機関(WTO)の紛争処理システム”. 東京新聞. (2018年6月2日)

^ “WTO紛争解決手続と必要な作業”. 外務省. 2019年3月14日閲覧。

^ 1995年1月31日 WT/L/46

^ 1995年1月31日 WT/L/44

^ 1995年1月31日 WT/L/45

^ 1995年12月13日一般理事会決定 WT/L/125

^ 1995年1月31日 WT/L/42

^ 1995年1月31日 WT/L/47

^ 1996年2月6日 WT/L/127

^ Previous GATT and WTO Directors-General WTO

^ 実際にはすべて閣僚会議の権限を代行する一般理事会で採択。

^ WT/Let/1236

^ 2017 News items - WTO IP rules amended to ease poor countries’ access to affordable medicines WTO

^ intellectual property (TRIPS) and public health: Members accepting amendment WTO

^ wt/lwt/140

^ 2017 News items - WTO members welcome entry into force of the Trade Facilitation Agreement WTO

^ Trade topics - Trade facilitation - Background WTO

^ “2018年版不公正貿易報告書第Ⅱ部 WTO協定と主要ケース第18章 貿易政策・措置の監視”. 経済産業省. (2018年6月18日). http://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/pdf/2018_02_18.pdf 2019年1月15日閲覧。

^ WT/L/1014

^ WT/L/1276

^ WT/L/1423- ^ abWTOへの加盟 外務省

^ WTO文書WT/L/973

^ WT/LET/1171

^ WTO文書WT/L/974

^ WT/LET/1176

^ “ロシアがWTO加盟 18年の交渉経て156番目の加盟国に”. ロイター (ロイター). (2012年8月22日). http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE87K06220120821 2012年10月27日閲覧。

^ “WTO: 2011 NEWS ITEMS”. World Trade Organization. http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_16dec11_e.htm 2011年12月17日閲覧。

^ カタール、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、アラブ首長国連邦、パプアニューギニア

^ “JStatus of WTO Legal Instruments”. World Trade Organization t (2015年). 2019年3月7日閲覧。

^ WT/L/30- ^ abDispute settlement - Appellate Body Members WTO

^ ジュネーブ 26日 ロイター

関連項目

- 貿易

- 貿易摩擦

- 自由貿易協定

- 国際経済法

- 新多角的貿易交渉

関税及び貿易に関する一般協定(GATT)- ウルグアイ・ラウンド

- 世界知的所有権機関と世界貿易機関との協定

- 第3回世界貿易機関閣僚会議

関連する国際機関

- 国際連合

- 国際労働機関

- 国際通貨基金

- 世界銀行

著名なWTO法学者

- 岩澤雄司

- 小寺彰

- 小室程夫

- 佐分晴夫

- 清水章雄

- 平覚

- 高橋岩和

- 田村次朗

- 中川淳司

- 松下満雄

外部リンク

WTO web site - 英語、フランス語、スペイン語- 世界貿易機関(WTO) - 外務省

WTO(世界貿易機関) - 経済産業省- 不公正貿易報告書 - 経済産業省

- 世界貿易機関(WTO) - 財務省

| ||||||||||

カテゴリ:

- 世界貿易機関

- 世界政府

- ジュネーヴの組織

(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.420","walltime":"2.302","ppvisitednodes":"value":17010,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":117700,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22803,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":26,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":1,"limit":20,"unstrip-size":"value":30790,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1590.161 1 -total"," 65.60% 1043.070 203 Template:Flagicon"," 16.87% 268.199 1 Template:Infobox_Organization"," 15.73% 250.191 1 Template:Infobox2"," 11.19% 178.013 2 Template:Reflist"," 8.10% 128.785 9 Template:Cite_news"," 7.62% 121.149 39 Template:Ifempty"," 7.04% 111.989 9 Template:Citation/core"," 3.80% 60.361 1 Template:Infobox/法人番号"," 3.61% 57.435 1 Template:Wd"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.110","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2975670,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1279","timestamp":"20190322003718","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":212,"wgHostname":"mw1250"););